Dieser Artikel bedient sich stark des Buches „Operação Brasil“ von Durval Lourenço Pereira. Jedoch auch andere Literaturquellen wurden befragt, um andere Sachverhalte zu beleuchten. Alle Literaturquellen, die für diesen benutzt wurden, stehen am Ende des Artikels.

Pearl Harbor in den USA wurde am 7. Dezember 1941 von japanischen Flugzeugen angegriffen, die von Japan aus amerikanisches Eigentum und Leben auf US-Territorium zerstören wollten und es auch getan haben. Am 7. August 1942 beschloss der deutsche Admiral K. Dönitz, etwas Ähnliches mit Brasilien zu tun. Im Falle der USA musste Japan dafür einen hohen Preis zahlen. In Brasilien kam es zu wesentlich milderen Vergeltungsmaßnahmen gegen die Deutschen, ihre Nazi-Partner und deren Nachkommen, die brasilianische Staatsbürger waren. Und nicht nur wegen der Zerstörung von brasilianischem Eigentum und Ermordung von brasilianischen Staatsbürgern, sondern wegen der Allgemeinen Gefahr für Brasilien, die von Deutschland der der deutschen Immigration nach Brasilien ausging.

Brasilien legte in seinen Beziehungen zu allen Ländern stets Wert auf Frieden und war auch stets sehr tolerant, selbst gegenüber deutschen Einwanderern, die nicht Brasilianer sein wollten, die zwar nach Brasilien freiwillig immigrierten, aber in geschlossenen Gruppen lebten, um das Deutschtum so treu zu pflegen, das sie davon träumten, eines Tages den Süden von Brasilen abzuspalten, um daraus ein Neues Deutschland zu gründen. Ihre Zeitungen und Zeitschriften, die bis 1941 im Süden Brasiliens frei zirkulierten, sind bis heute Zeuge dafür, dass sie sich ausnahmslos als Verteidiger des Deutschtums betrachteten und es auch intensiv praktizierten.

Die Geduld Brasiliens wurde den Brasilianern fast zum Verhängnis

Während der ersten Einwanderungswellen wurden sie vom brasilianischen Staat mit Geschenken in Form von 77 Hektar Land, Werkzeugen zur Landbewirtschaftung, Saatgut usw. willkommen geheissen, um deren Anfang auf brasilianischem Boden zu erleichtern, so dass sie einen Start mit guten Aufstiegschancen haben konnten. Sofort besaßen sie sogar mehr Land als mancher deutschen Adlige in ihrem Ursprungsland. Aber, anderes als alle anderen Immigranten, kamen sie offensichtlich nicht nach Brasilien, weil sie in ihrem Heimatland arm waren und an Not gelitten haben, sondern auch, um in Brasilien ihr Deutschtum zu pflegen, unter ihres Gleichen zu leben und, nach Möglichkeit, einen eigenen deutschen Staat zu gründen. Dafür erhielten sie Tatkräftige Unterstützung des deutschen Staates und der protestantischen Kirche, sowie von zahlreichen deutschen Unternehmen und anderen Institutionen.

Mit dem Verlauf der Zeit wuchs rasant der deutsche Einfluss in Brasilien. Dieser Einfluss „war nicht nur in diplomatischen und kommerziellen Abkommen spürbar, sondern auch in der deutschen Präsenz im Land selbst, sowohl in Bezug auf die in Europa Geborenen als auch auf ihre Nachkommen, die stolz auf ihre germanische Abstammung waren und für die Existenz einer organisierten, auf Einwanderer ausgerichteten Presse – in deutscher Sprache – sowie in einer Schulstruktur verantwortlich waren, die bis 1938 nicht den Hindernissen der brasilianischen Gesetzgebung unterworfen war.“(AZEVEDO, 2010, S.8)

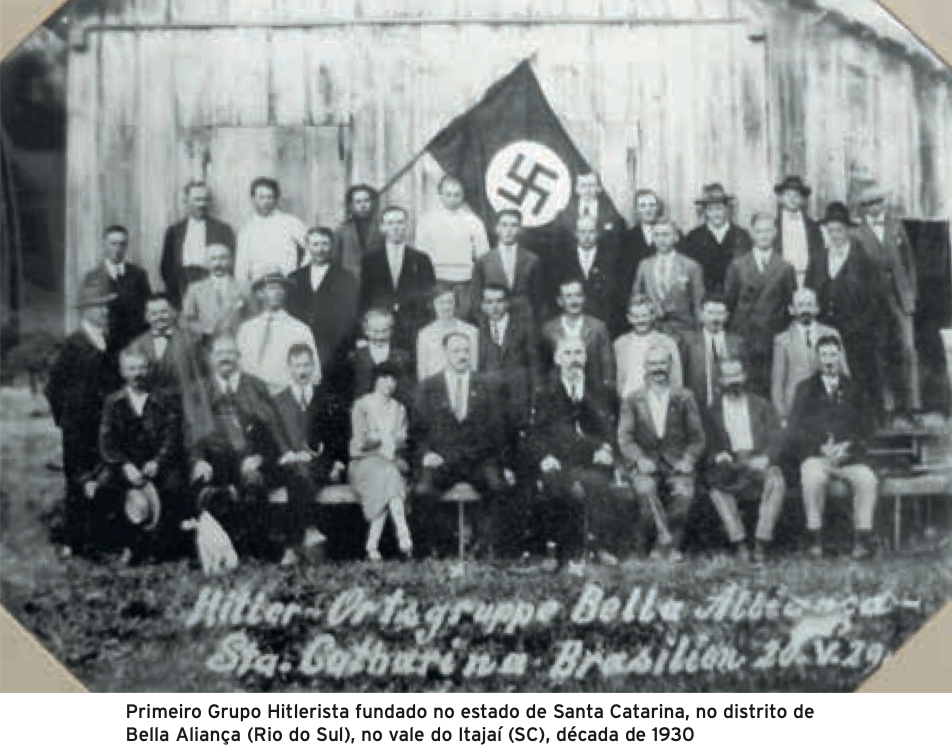

Als Hitler mit einer glühenden Verehrung zum Reichskanzler gewählt wurde, herrschte unter den Nachkommen der Deutschen in Brasilien auch eine glühende Leidenschaft für den Nationalsozialismus. Die bestehende Sympathie und die Isolation der deutschen Gruppen erleichterten das Vorgehen der NSDAP in Brasilien. Mit deren Hilfe gelang es der NSDAP ihre Aktionsfelder von den deutschen Regionen Europas bis nach Brasilien ausdehnen.

In den südlichen Bundesstaaten Paraná, Rio Grande do Sul und Santa Catarina lebten etwa 100.000 deutsche Einwanderer und über 800.000 Teutobrasilianer. Die Kolonisten und ihre Nachkommen bewahrten größtenteils ihr Deutschtum und bildeten das, was die Brasilianer „ethnische Zysten“ nannten. In der Atmosphäre des intensiven Nationalismus, die die Entstehung und Geburt des Estado Novo mit sich brachte, wurden die Missionierungsbemühungen durch die Nazi-Agenten für die brasilianischen Führungskader, insbesondere die um die innere Sicherheit besorgten Armeeplaner, zunehmend aggressiv. Sie beschlossen, die Assimilation der ausländischen Kolonien zu erzwingen und der Propaganda einer ausländischen politischen Partei auf brasilianischem Boden ein Ende zu setzen. Das Verbot der NSDAP im April 1938, das auf das Verbot inländischer politischer Organisationen im Dezember zuvor folgte, und die Einschränkungen des Gebrauchs der deutschen Sprache in den Privatschulen verlieh der Kampagne der „Brasilianisierung“ den Anschein einer allgemeinen Kampagne gegen deutsche kulturelle und politische Einflüsse. HILTON,1975.

Zehn Jahre lang agierte die NSDAP in Brasilien legal und verbreitete totalitäre und antisemitische Ideale in Zeitungen, auf Veranstaltungen und sogar in Schulen der deutschen Gemeinde. Die deutsche Nazipartei war in 17 brasilianischen Bundesstaaten vertreten (darunter auch in den Bundesländern Bahia, Pará und Pernambuco). Ihre Mitgliederzahl betrug 2.900 Deutsche, ein Kontingent, das nur von der Partei in Deutschland übertroffen wurde. Unter den 83 Ländern, in denen es einen „Zweig“ von Hitlers NSDAP gab, liegt Brasilien an erster Stelle, noch vor Österreich, dem Heimatland des Führers. Jedoch, diese Toleranz der Brasilianer hätte ihnen bereits während des Zweiten, dann des Dritten Deutschen Reiches beinahe den Süden Brasiliens gekostet, wenn die Deutschen nicht den I, dann den II Weltkrieg verloren hätten.

Bild: Gründung der ersten Hitlergruppe im Bundesstaat Santa Catarina, im Bezirk Bella Aliança (Rio do Sul), im Itajaí-Tal (SC), 1930er Jahre.

Brasiliens Regierung muss gut bescheid über die Ziele des III Reichs in Europa gewusst haben, als sie in Brasilien ziemlich alles Deutsch verboten hat. Wir dürfen nicht vergessen, dass die Deutschen in Brasilien bereits 1929 glühende Nationalsozialisten waren. Nicht lange in der Zeit zurück, in der Zeitt des II. Reiches trieben sich die Mitglieder der deutschen Minoritäten in Brasilien auch mit Abspaltungsgedanken.

IM II. REICH

Von Miquel: der Grundgedanke, die Leute dahin zu schicken, wo sie ihr Deutschtum bewahren, gewissermassen einen Staat im Staate bildeten, sei an sich ein richtiger.

Von Bülow: „Die beste Garantie werde aber immer einerseits in einer starken Flotte bestehen, andererseits darin, dass das deutsche Elemente in Südbrasilien möglichst kompaktbeieinander wohnen“.

Von Tirpitz: Nachdem sich die Zentralregierung in Brasilien sich verflüchtigt habe, müßten wir gegenüber den Föderativstaaten das in diesen vorhandene Deutschtum stärken…Kämen Missbräuche vor, so sind wir in der Lage, unsere Macht fühlen zu lassen.“

IM III. REICH

Unter ihrem Präsidenten Dr. Hans K. E. L. Keller verfaßte die ´Berliner Akademie für die Rechte der Völker` im September 1941 einen Geheimen Bericht, der von den nationalsozialistischen Kriegszielen handelte. <Die deutsche Ordnung Europas>, heißt es da, <… wird das Schlagwort von ,Selbstbestimmungsrecht der Völker‘ übernehmen, aber – darin liegt das Neue – dieses Selbstbestimmungsrecht nicht staatlich, sondern völklich verwirklichen… An die Stelle des alten Prinzip der Gleichheit zwischen Staaten tritt einfach der neue Grundsatz der Führung zwischen Völkern. Die Durchsetzung dieser Lehre…Soll Deutschland die Führung in Europa sichern… .“ BRENNER, S.131

Die Deutsche träumten wieder von der Weltmacht und sie übten Vergeltung an Brasilien, weil es ihren Traum nicht unterstützte

Sowohl der Kaiser Wilhelm II als auch Hitler unterstützten deutsche Auswanderergruppen als Minoritäten im Ausland, um deren Bestrebungen, weiterhin dem Geburtsland kulturell, wirtschaftlich und, wenn notwendig, auch militärisch verbunden zu bleiben. SEYFERTH (1981, S.45) erklärt den Sachverhalt wie folgt: „Für die deutsche nationalistische Ideologie ist es nicht das Territorium oder der Staat, der die Menschen an die Nation bindet, sondern „eine Interessengemeinschaft und eine gemeinsame Kultur, Rasse und Sprache.“ Ideologische, finanziell und gesetzgeberisch wurden die Mitglieder der deutschen Immigrantengruppe in Brasilien vom ihrem Ursprungsland breitgefächert unterstützt, um diese als „deutsche“ Region Brasiliens weiterhin zu germanisieren: Der massive Einsatz von deutschen Kirchen, deutschen Schulen, deutschen Verbänden, deutschen Zeitungen und Zeitschriften, deutschen Konsulaten und deutschen Beziehungen half denen, innerhalb von Brasilien ein eigenes Universum zu schaffen. Die deutsche Minderheit in Brasilien war deshalb bis Anfang des III Reichs (1933) kaum in die brasilianische Gesellschaft integriert und hegte die Abspaltung dieser Region von Brasilien, um einen eigenen deutschen Staat zu gründen. Die Erhaltung des Deutschtums in der Art, wie selbst in Brasilien geborene Mitglieder der deutschen Immigrantengemeinde pflegten, wurde deshalb zu einem großen Problem für Brasilien, das erst zu entsprechenden Gegenmaßnahmen ergriff, als das deutsche III Reich Brasilien angegriffen hat. In seiner Habilitation schreibt Nicolas Forster, dass „die Sorge Brasiliens, sich gegen deutsche Ansprüche im eigenen Land wehren zu müssen“ zu groß wurden und dass die Absicht Berlins klar zu erkennen war: Man wollte die eigene Macht und Ideologie in Brasilien stärken. FORSTER NICOLAS, S.128.

Deutsche Immigranten und deren Kinder heirateten oft untereinander, da sie das Deutschland pflegten, sich als Reichsdeutsche fühlten und sich deshalb weigerten, als Brasilianer angesehen zu werden. „Die grosse deutsche Minderheit in Brasilien war, wie schon ausgeführt, kaum in die brasilianische Gesellschaft integriert.“, FORSTER NICOLAS, S.127. Jedoch, mit dem Aufkommen der nationalsozialistischen Ideale in Deutschland wurde aus dem Deutschtum ein brasilianisches Nazitum, das von deutschen Immigranten innerhalb der deutschen Kolonie verbreitet wurden.

Die nationalsozialistische Beeinflussung in der von deutschen Immigranten und ihren Nachkommen bewohnten Region Brasiliens „begann aber nicht erst mit der Machtergreifung Hitlers 1933, sondern schon 1929, und auch zuvor wurde die NS- Ideologie von deutschen Immigranten verbreitet.“ FORSTER NICOLAS, S.129

Als das III. Reich 21.05.1935 das Wehrgesetzt verabschiedet wurden alle Deutsche im Ausland lebend mit den Reichsdeutschen gleichgeschaltet. Brasilien setzte sich für die Gruppe der Immigranten deutschen Ursprungs ein und lies „das brasilianische Aussenministerium durch seine Botschaft in Berlin ausrichten, dass es ihm missfalle, dass gebürtige Brasilianer mit deutscher Herkunft als Deutsche angesehen würden.“ FORSTER NICOLAS, S.127

Deutschlands III Reich berief sich in diesem Fall auf das Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz aus dem Jahr 1913, demnach sich die Staatsangehörigkeit von der nationalen, also der „blutsmässigen“ Abstammung, dem „ius sanguis“ herleite, und nicht nach dem „ius soli“ das Geburtsland massgeblich sein könne. Nach dieser Auslegung waren nicht nur die 89.000 gebürtigen Deutschen, die als Ausländer in Brasilien registriert waren, deutsche Staatsbürger, sondern die gesamte deutsche Minderheit in Brasilien. Somit wurden auch jene, die als Kinder deutscher Eltern in Brasilien geboren waren, in Berlin als Deutsche betrachtet, erfasst und zum Militärdienst einberufen. Übrigens, dieses Gesetz blieb bis in die 1990er Jahre im Kern gültig für die Bundesrepublik Deutschland. FORSTER NICOLAS, S.128

Die Differenzen zwischen den beiden Ländern waren nicht nur auf eine unterschiedliche Anschauung der Staatszugehörigkeitsdoktrin zurückzuführen, sondern auf die Sorge Brasiliens, sich gegen deutsche Ansprüche im eigenen Land wehren zu müssen. Ausserdem war die Absicht Berlins klar zu erkennen: Man wollte die eigene Macht und Ideologie in Brasilien stärken.

Im Januar 1942 nach der Kriegserklärung Deutschlands und Italiens an die Vereinigten Staaten und der Konferenz von Rio de Janeiro brach Brasilien die diplomatischen Beziehungen zu Deutschland im selben Januar 1942 ab, blieb jedoch neutral. Deutschland gefiel dieser Bruch nicht, denn es die Achsenmächte Deutschland, Italien und Japan mit Südamerika zu koppeln.

Unmittelbare Folgen dieser Kriegserklärung für alle entsprechenden Mitglieder der deutschen Minotitätsgruppe Brasiliens waren das Verbot der deutschen Sprache und der politischen Betätigung sowie Einschränkungen der Berufsausübung und der Reisemöglichkeiten innerhalb Brasiliens. Es folgten Verhaftungen von verdächtigten Personen mit deutschem Pass oder verdeckten Identitäten, gegen die der brasilianische Geheimdienst seit 1938 ermittelt hatte. Unter den Verhafteten waren auch Mitglieder von Nazi-Spionagezellen, die im ganzen Land tätig gewesen waren, um eine Südatlantik-Eroberung vorzubereiten und „neue Lebensräume“ zu erkunden. Verhaftet wurden auch einige deutsch-jüdische Immigranten, die sich dann in Gefängnissen wie Ilha das Flores bei Rio die Zellen mit Nazi-Spionen teilen mussten. MOREIRA, Pedro. S.430

Deutschland versenkt Handelsschiffe des neutralen Brasiliens und tötete Hunderte von Brasilianern

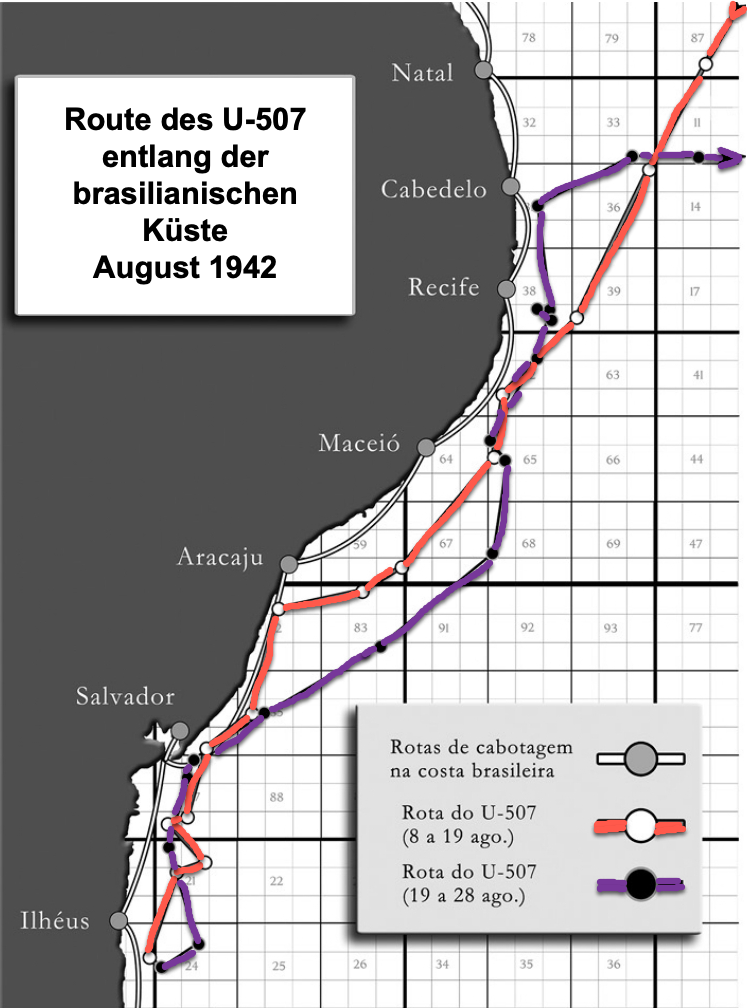

Im Zuge dieser für Deutschland ungünstige Ereignisse, wurde von Februar bis Mai 1942 brasilianische Handelsschiffe angegriffen. Am 16. Juni 1942 befahl Hitler zehn U-Boote in den Südatlantik, um gegen Brasilien vorzugehen. Angriffe auf brasilianische Schiffe häuften sich an, und sie blieben nicht nur auf die Schiffe beschränkt, die sich in der Karibik vor der US-amerikanischen Küste befanden – also in einem Kriegsgebiet. Der deutsche Angriff wurde auf Passagierschiffe ausgeweitet, die sich direkt in brasilianischen Gewässern befanden und direkt in brasilianische Gewässern töteten sie 652 Brasilianer.

Die Deutschen haben Brasilien bei jeder Gelegenheit gedroht, wie zum Beispiel in der Ausgabe N.3 V.2 der Zeitschrift Navigator V.2 – N.3 auf Seite 60 gelesen werden kann: „Die Worte des deutschen Botschafters Prüfer an Bundeskanzler Oswaldo Aranha machten deutlich, was passieren würde, wenn Brasilien die Beziehungen zu den Achsenmächten abbrechen würde: „(…) dies würde zweifellos einen Zustand latenten Krieges bedeuten, der wahrscheinlich zu Ereignissen führen würde, die dem Ausbruch eines tatsächlichen Krieges gleich kämen.““ Weiter auf Seite 58 dieser Ausgabe liest man noch Folgendes: „Durch die Worte dieses deutschen Offiziers selbst können wir ihn der Kriegsverbrechen beschuldigen, ohne als voreingenommen abgestempelt zu werden, da er seinen Wunsch, einen Vergeltungsakt gegen Brasilien durchzuführen, nicht verhehlt.“ Schliesslich kann man auf der Seite 66 Folgendes Lesern: „Der Oberbefehlshaber der deutschen Marine, Admiral Raeder, schlug Hitler vor, eine Gruppe von zwei großen U-Booten des Typs IX-C und acht U-Booten mittlerer Tonnage des Typs VII-C, begleitet vom Tanker-U-Boot U-460, nach Brasilien zu schicken, um zwischen dem 3. und 8. August gleichzeitig alle Schiffe in den Häfen von Santos, Rio de Janeiro, Bahia und Recife anzugreifen und anschließend ihre Einfahrten zu verminen. Und der bereits erwähnte Jürgen Rohwer – ein ehemaliger deutscher U-Bootfahrer – enthüllt, dass Hitler zugestimmt hätte, bat jedoch darum, die politischen Konsequenzen der Vergeltung in Absprache mit dem Außenminister klarzustellen. Jürgen Rohwer dozierte jedoch, dass Minister Ribbentrop „ernsthafte Skrupel äußerte, weil dieser Angriff nicht nur Brasilien – das bereits als Kriegsteilnehmer galt, wie die USA vor Pearl Harbor –, sondern auch Deutschland in Frage stellen würde, Argentinien und Chile stellten sich auf die Seite der Alliierten. Hitler widerrief seine Zustimmung und ordnete an, die bereits unterwegs befindlichen U-Boote in andere Operationsgebiete zu verlegen.“

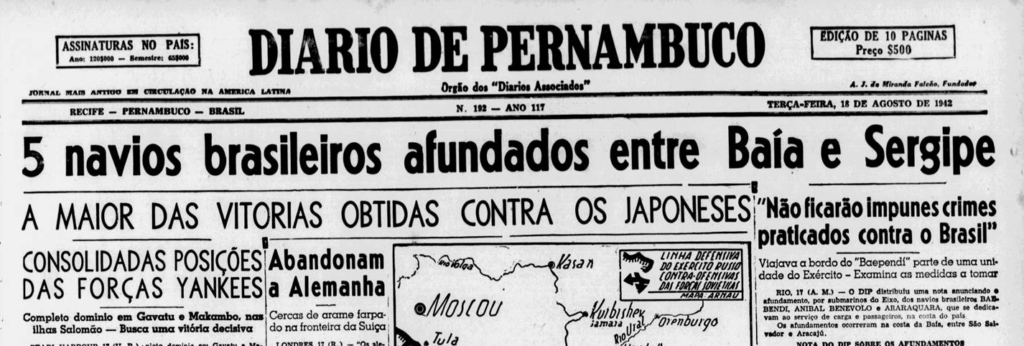

Die Torpedoangriffe auf die Handelsschiffe Baependi, Araraquara, Aníbal Benévolo, Itagiba und Arará, die zwischen dem 15. und 17. August 1942 stattfanden, stellten eine der dramatischsten Episoden in der jüngeren Geschichte Brasiliens dar und bilden ein weiteres Merkmal deutsch-brasilianischer Beziehungsgeschichte. Die von einem einzigen, unter der Flagge des Hakenkreuzes operierenden U-Boot geplanten und ausgeführten Gräueltaten lösten eine heftige Reaktion der Bevölkerung aus und führten dazu, dass das Land Italien und Deutschland den Krieg erklärte. Es handelt sich um Terroranschläge, die zu schwerwiegend sind, als dass wir Zweifel an ihren wahren Motiven und Urhebern hegen könnten.

Von Doenitz autorisiertes „Freie Manöver“ im Seegebiet Brasiliens

Am 7. August 1942 traf Dönitz eine Entscheidung, die die Geschichte Brasiliens verändern sollte: Das U-507 erhielt per Funk seine Nachricht, „freie Manöver“ entlang der brasilianischen Küste durchzuführen. So versenkte das von Lieutenant Commander Harro Schacht kommandierte U-Boot fünf brasilianische Küstenschiffe vor der Küste von Sergipe und Bahia, wobei 652 Menschen, darunter Frauen und Kinder, ums Leben kamen. In Baependi wurden fast alle Kinder getötet, nur ein 16-jähriger Junge konnte gerettet werden. Die hohe Zahl an Todesopfern, die bei der Versenkung des Baependis, des Araraquaras und des Aníbal Benévolos auftraten, ist auf die brutale Art des Angriffs zurückzuführen, den der Kommandant Schacht durchführte, als er zwei Torpedos nacheinander abfeuerte. Dieses Vorgehen des Kommandanten von U-507 war deshalb unmenschlich und verbrecherisch, da er diese Schiffe in einer dunklen Nacht und bei rauer See innerhalb weniger Minuten auf den Meeresgrund brachte. Mit anderen Worten: Die gesamte Besatzung und die Passagiere dieser Schiffe hatten aufgrund der „maximalen Effizienz“ des Kommandanten von U-507 keine Möglichkeit, sie aufgrund des schnellen Sinkens zu verlassen. Es sah so aus, als ob die Deutschen die Brasilianer, die sie antrafen, schnell und mit aller Wucht auch in ihren Gewässern vernichten wollten – auch die Brasilianer sollten die Deutschen kennenlernen, wenn sie die Deutschen nicht unterstützten.

Kapitän Schacht wusste besser als jeder andere, dass er durch den Abschuss eines Torpedos nach dem anderen die größte Zahl an Todesopfern unter den Passagieren der Schiffe verursachen würde. Bei einer solchen Art der Kriegsführung, zumal gegen eine neutrale Nation, handelte es sich nicht um einen kriegerischen Akt, sondern um einen Akt unverhältnismäßiger bewaffneter, krimineller Gewalt, der im Namen einer Strafreaktion ausgeführt wurde, da Brasilien die Achsenmächte nicht unterstützte. Es ist daher erwähnenswert, dass mehrere U-Boot-Kommandanten versuchten, im U-Boot-Krieg menschlicher (oder wie andere es ausdrücken würden, mit „minimaler Effizienz“) vorzugehen. In Kriegen mit mehr menschlichen Zügen wurden feindliche Schiffe mit einem einzigen Torpedo angegriffen, um deren Besatzung Zeit zu geben, ihre Rettungsboote zu erreichen. Dies war jedoch nicht das Verhalten von deutschen U-Bootführern gegenüber Brasilien.

Bis zu den Tagen der Invasion Deutschlands und der Versenkung brasilianischer Schiffe sowie Ermordung brasilianischer Staatsbürger war Brasilien neutral, weshalb auch die brutale Versenkung von fünf uneskortierten, nicht bewaffneten Handelsschiffen einer neutralen Nation innerhalb von 48 Stunden mit insgesamt 607 Todesopfern führte zu gewaltsamen Demonstrationen in Brasilien und zur Kriegserklärung Brasiliens an Deutschland und Italien am 22. August 1942.

Das Buch „Operação Brasil“ von Durval Lourenço Pereira enthält Dokumente, die belegen, dass Angriffe auf die Häfen von Pará, Natal, Recife, Bahia, Rio de Janeiro und Santos geplant waren. Zu Recife heißt es im Bericht der Deutschen:

„Pernambuco wird zu einem der wichtigsten Stützpunkte für Konvoi-Begleitrouten zwischen Südamerika und Afrika. Stadt und Hafen liegen am Ufer eines Flusses, ohne jegliche Sicherheitsvorkehrungen und direkt am offenen Meer. Das Hafenbecken ist eine Seemeile (1.852 km) lang und dreihundert Meter breit und bietet nicht genügend Sicherheit für alle Schiffe, die diesen wichtigen Hafen anlaufen. Aus diesem Grund bleiben insbesondere Kriegsschiffe lieber in der offenen Bucht vor Anker“, heißt es im Text.

„Die Wassertiefe (12–15 m) ist für einen U-Boot-Angriff in der Nähe der Bucht ungünstig. Ein Versuch, die dort vor Anker liegenden Schiffe mit einem Überraschungsangriff und dem Legen von Minen anzugreifen, erscheint jedoch vielversprechend. Auch ein direkter Feuerangriff ist denkbar. Ein Angriff auf brasilianische Kriegsschiffe wäre ein großer Erfolg, insbesondere im Hinblick auf das gewonnene Prestige.“

Im ersten Halbjahr 1942 versenkten deutsche U-Boote 13 brasilianische Frachtschiffe. Am 16. und 17. August 1942 torpedierte das deutsche U-Boot U 507 vor der Küste Brasiliens innerhalb von 40 Stunden fünf unter Landesflagge fahrende unbewaffnete Handelsschiffe darunter die Baependi und ein Pilgerschiff.

Baependi: am 16.08.1942 um 19:10 Uhr wurden zwei Torpedos geschossen. Diese beiden Torpedos trafen die Baependy an Steuerbord. Der Dampfer bekam daraufhin Schlagseite, Kenterte und versank innerhalb von fünf Minuten. Der Kapitän, 54 Besatzungsmitglieder sowie 215 Passagiere, darunter 142 Angehörige des 7. brasilianischen Artillerieregiments, kamen ums Leben. 18 Besatzungsmitglieder und 18 Passagiere, retteten sich mit einem Rettungsboot an die nahegelegene brasilianische Küste. An Bord wurde gerade das Abendessen serviert. Da an diesem Tag der Chefsteward der Baependy, Sebastião Ferreira Tarouquella, seinen Geburtstag feierte, wurde das Dinner mit großem Aufwand veranstaltet. Das Bordorchester spielte und viele Reisende tanzten Samba. Ein zweiter Torpedo traf die Öltanks, sodass das Schiff schnell in Flammen stand. Augenblicklich gingen an Bord die Lichter aus. Das getroffene Schiff krängte schwer nach Steuerbord. Die Flammen waren teilweise so hoch, dass sie fast die Mastspitzen erreichten. Unter Passagieren und Besatzung herrschten Panik und Schock. In der Dunkelheit und dem Chaos war das ordnungsgemäße Herablassen der Rettungsboote nicht möglich.

Araraquara: sichtete am 16.08.1942 um 00:27 Uhr einen Dampfer und lief zum Angriff an. Um 02:03 Uhr schoß Schacht einen Torpedo auf das Schiff. Dieser Torpedo traf die Araraquara hinten 40 im Maschinenraum. Die Araraquara sank innerhalb von fünf Minuten vor der Mündung des Flusses Real. 66 Besatzungsmitglieder und 65 Passagiere kamen ums Leben. 11 Überlebenden erreichten die brasilianische Küste in einem Rettungsboot.

Annibal Benevolo: am 16.08.1942, es war ein unbewaffnetes Handelsschiff eines neutralen Staates, doch Schacht an Bord von U 507 entschied sich trotzdem zum Angriff, um 09.13 Uhr schlugen zwei Torpedos von U 507 in das Heck und den Maschinenraum der Annibal Benévolo ein. Das Schiff ging fast sofort unter, innerhalb von nur 45 Sekunden. Nur der Kapitän und drei weitere Mannschaftsmitglieder überlebten, indem sie sich an Trümmer klammerten und schließlich bei Estância an Land kamen. Die übrigen 67 Besatzungsmitglieder und alle 83 Passagiere kamen durch die Versenkung ums Leben.

Itagiba, südwestlich von Salvador: am 17.08.1942 um 13:41 Uhr einen Dampfer und setzte zum Angriff vor. Um 15:49 Uhr schoß Schacht einen Torpedo auf das Schiff. Dieser Torpedo traf die Itagiba an Backbord am hinteren Mast. Nun sank das Schiff innerhalb von 10 Minuten. 10 Besatzungsmitglieder und 26 Passagiere kamen ums Leben. Der Kapitän, 49 Besatzungsmitglieder und 95 Passagiere landeten in ihren Rettungsbooten an der brasilianischen Küste.

Arara, südwestlich von Salvador: am 17.08.1942 um 17:10 Uhr einen Dampfer, der auf der Sinkstelle der ,zuvor versenkten, Itagiba, nach Überlebenden suchte und trotzte vom deutschen U-Boot angegriffen und versenkt wurde. Um 18:03 Uhr schoß Schacht einen Torpedo auf das Schiff. Dieser Torpedo traf nach 15 Sekunden die Arará und versenkte sie. 20 Besatzungsmitglieder kamen ums Leben. 20 Besatzungsmitglieder erreichten am nächsten Tag die brasilianische Küste.

Wie Durval in seinem Buch „Operação Brasil“schildert, die heimtückischen und tödlichen Angriffe der Deutschen ereigneten sich an einem Wochenende und in einer gewissen Entfernung von den Stränden, sodass die Verbreitung der Informationen eine Weile dauerte. Am 18. traf die Nachricht in voller Länge ein und verbreitete Wellen der Angst in den Hauptstädten des Nordostens.

Die U-507 kehrte im Januar 1943 nach Brasilien zurück, wurde jedoch dieses Mal von einem Catalina-Flugzeug der US-Luftwaffe in der Nähe von Fortaleza zerstört. Seine Trümmer werden in großer Tiefe gefunden.

Jedoch, die Deutschen hörten nicht auf, Brasilien anzugreifen. Am 28.9.1942, vor der Küste Brasiliens, versenkte das deutsche U 516 (Kptlt. Wiebe) mit der Deckskanone ohne Warnung den brasilianischen Frachter Antonico (1223 BRT), der in Charter für PanAm Airways mit einer Ladung Zement und Asphalt von Belem nach Paramaribo (Surinam) unterwegs ist. Die Besatzung verlies den Frachter sofort in einem kleinen und zwei großen Rettungsbooten. Bei Verlassen des Frachters gerieten sie in Schusslinie auf den Frachter. Die im Wasser treibenden Schiffbrüchigen wurden von den anderen Rettungsbooten aufgenommen und die Boote erreichten die brasilianische Küste am 29.9.1942. Zwei Mann sterben später an ihren Verwundungen, 24 von 40 überleben.

Karl Dönitz wurde vor das Nürnberger Tribunal gestellt und der schwersten Verbrechen angeklagt, die einem Seemann zur Last gelegt werden konnten. Ihm wurden nicht nur die Verschwörung zur Führung eines Angriffskrieges und dessen Durchführung vorgeworfen, sondern auch ein Kriegsverbrechen, das Kriegsverbrechen eines jeden Marineoffiziers: Er unternahm keinerlei Anstrengungen, die Überlebenden torpedierter Schiffe zu retten. Darüber hinaus war Dönitz der Anklage zufolge für den Tod Hunderter Zivilisten verantwortlich, darunter Frauen und Kinder sowie Passagiere von Handelsschiffen.

——————————————

Literaturquellen:

AZEVEDO, Mônica V.; RELAÇÃO BRASIL – ALEMANHA (1937-1945): EVOLUÇÃO E PARADOXOS, Associação Nacional de História, 2010, Seite 8.

BAEPENDI (Schiff): https://www.wikiwand.com/de/articles/Baependy_(Schiff), abgegriffen am 10.01.2025, um 20:50 Uhr.

BOELITZ, Otto. Südamerika und das Deutschtum. (América do Sul e o germanismo – tradução para a língua portuguesa: ALTA Cursos, Assessoria e Serviços, Salvador). In: Südamerika – Auslandkundliche Studien, Band 4. Stuttgart: Fleischhauer & Spohn, 1932, Seite 65-69.

BRASIL. Ministério do Exército. Inquérito Policial Militar (IPM). Torpedeamento Baependi. 6a Região Militar. 1942. Arquivo Histórico do Ministério do Exército. Edifício Duque de Caxias, Rio de Janeiro. [Telegrama do Capitão Lauro Moutinho dos Reis (Náufrago do Baependi) ao Comandante da 7a Região Militar de Recife, PE. Estância, SE, 16 de agosto de 1942].

BRENNER, Hildegard. Die Kunstpolititik des Nationalsozialismus, Rowohlt Verlag 1963, S.131

CRUZ, L. A. P. A Guerra do Atlântico na costa do Brasil: rastros, restos e aura dos U-boats no litoral de Sergipe e da Bahia (1942-1945). Tese (Doutorado em História) – Universidade Federal da Bahia (UFBA), Salvador, 2017.

Zeitung O Diario de Pernambuco, 18 de Agosto de 1942: http://memoria.bn.gov.br/docreader/DocReader.aspx?bib=029033_12&pagfis=10118, abgegriffen am 10.01.2025, um 20:09 Uhr.

DURVAL Lourenço Pereira; „Operação Brasil“, o ataque alemão que mudou o curso da Segunda Guerra Mundial, 2015.

GOMES FILHO, Elisio, Revista Navigator; V.2 – N.3, Junho 2006, Seite 60.

HAAG, Carlos; Pesquisa FAPESP, Entre a feijoada e o chucrute, Seite 81.

HILTON, E. Stanley. Brazil and the Great Powers, 1930-1939, 1975, S. 173.

MAGALHÃES, Marionilde Bepohl de. Pangermanismo e Nazismo – a trajetória alemã rumo ao Brasil. Campinas-SP: UNICAMP/FAPESP, 1998, Seite 15.

MARTINS, Hélio Leôncio; SALDANHA DA GAMA, Arthur Oscar. História Naval Brasileira. V.5, t.2. Rio de Janeiro: Serviço de Documentação Geral da Marinha, 1985, Seite 261-262.

MOREIRA, Pedro. Juden aus dem deutschsprachigen Kulturraum in Brasilien Ein Überblick, in Das Kulturerbe deutschsprachiger Juden, De Gruyter, 2015, S.430

SANDER, Roberto (2007). O Brasil na mira de Hitler: a história do afundamento de navios brasileiros pelos nazistas. Rio de Janeiro: Objetiva

SEYFERTH, Giralda. Nacionalismo e Identidade Étnica. Florianópolis-SC: Fundação Catarinense de Cultura,1981, Seite 69.

WÜRTTENBERGISCHE LANDESBIBLIOTHEKE, Tötung von Schiffbrüchigen, https://www.wlb-stuttgart.de/seekrieg/kriegsrecht/schiffbruechige.htm, abgegriffen am 03.02.2025, um 19:42 Uhr.

Über Karl Diniz:

Wie Hitlers Nachfolger den Holocaust verschleierte, von Antonia Kleikamp in Die Zeit, 07.12.2015 : https://www.welt.de/geschichte/article149697153/Wie-Hitlers-Nachfolger-den-Holocaust-verschleierte.html, abgegriffen am 23.03.2025, um 22:00 Uhr.